「大丈夫」の思い込みが危険⚠️食事介助の基本を再チェック

ポピンズシッター 【公式】

まだまだ暑い日が続きますね。

はじめて応援だより9月号では、食事介助の注意点について再確認します。

今年4月には1歳8か月の男の子が大好物だった丸いチーズをのどに詰まらせなくなりました(参考:NHK NEWS WEB)。悲しい事故が起こらないように、しっかり確認しておきましょう。

食事介助の基本2つのポイント

お子さまにとって楽しい食事の時間は、シッターが気を付けるべき時間でもあります。以下の2点は食事介助の基本です。

①アレルギーに注意する

アレルギーについては「保護者さまが用意した食べ物以外は与えない」ことで防げます。

また、万が一アレルギーに関する記載が空欄の場合は、念のため「アレルギーはありませんか?」と面談で確認しておきましょう。

②窒息に注意する

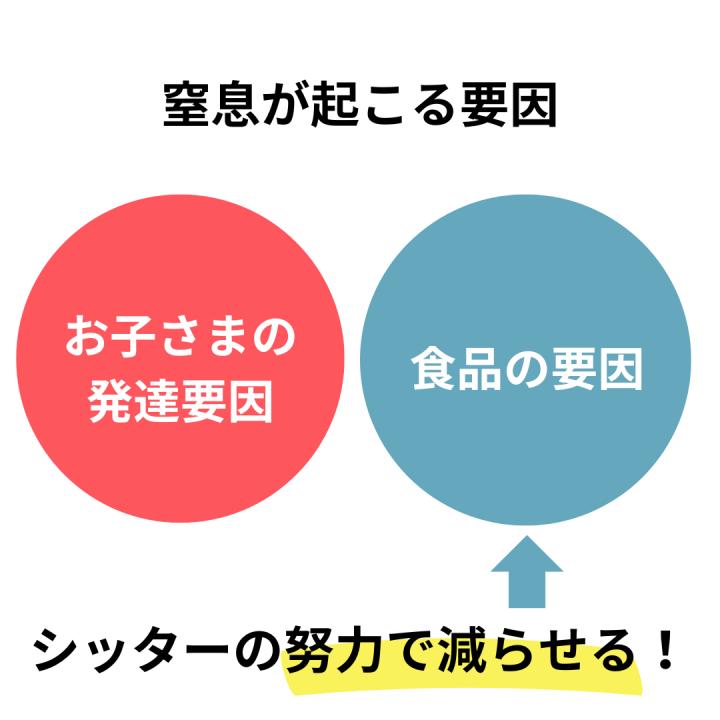

口は食道だけでなく気管にもつながっているため、身体は無意識に気管に食べ物が入らないよう機能しています。しかし、「お子さまの飲み込む力が未熟なこと」と「食品が窒息を起こしやすいこと」が重なった時、窒息が起こってしまいます。

窒息が起こらないように、食品からくる要因を減らすように心がけましょう。

💡シッターができること💡

お子さま(特に5歳以下)に窒息事故が多いことを知る

お子さまの飲み込む力が未熟なことを知る

食事介助の際に窒息が起きやすい要因を減らす

具体的な窒息対策

窒息を起こしやすい食品を把握する

まずは窒息を起こしやすい食材を把握し、提供方法で工夫しましょう。

【丸ごとが危険な食材】

- ミニトマト

- ぶどう

- さくらんぼ

- 団子

- うずらの卵

💡対策💡

事前に保護者さまに確認のうえ、包丁で切るなどしてから差し上げてください。また、ぶどうやさくらんぼは口の中に皮が残りやすいため注意しましょう。

【飲み込みにくいパンやごはん】

意外かもしれませんが、ごはんやパンも、誤嚥や窒息しやすい食材です。ごはんは粘りがあり、パンは口の中の水分を吸収しやすいため飲み込みにくくつまらせやすい食材です。

💡対策💡

汁物や水分で口の中を潤しながら、少しずつ食べるよう見守りましょう。

【ピーナツや豆は原則NG】

💡対策💡

ピーナッツや大豆などの硬い豆類をそのまま与えるのはやめましょう。保護者さまにいただいたおやつの中にも、意識せずに「豆・ナッツ」がそのまま含まれていることがあるかもしれません。迷ったら豆類はよけておくのが無難です。

【硬いものや弾力があるもの】

- りんごや梨

- 生のにんじんやきゅうり、スティックのセロリ

- イカやタコ

- こんにゃく(こんにゃくゼリーも含む)

💡対策💡

りんごは薄くスライスする、棒状のものは細くする、こんにゃく(こんにゃくゼリー)も薄く小さく切るなどの配慮が必要です。

窒息につながりにくい食べ方を把握する

窒息を防ぐ食べ方も覚えておきましょう!

・水分を摂ってのどを潤してから食べる

・一口にたくさん詰め込まない

・よく噛んで食べる

・食べることに集中する

・無理なくお子さまの口に入る大きさに小さくしてから与える

・一口ずつ嚥下できたことを確認しながら与える

・合間に適宜水分を摂らせる

👇安全な食事提供方法は動画で確認👇

食事介助時の保護者さまへの確認事項は?

食事介助があるときは、保護者さまに以下のことを確認しておくと安心です。

食器の片付け方

・キッチンに置いておいてほしい

・シンクの中で水につけておいてほしい

・洗えたら洗って置いておいて欲しい

など、ご要望はご家庭により異なります。

お子さまの食器の片付けは保育の範囲内としています。お子さまの安全を最優先に、対応できる範囲でご要望にお応えしましょう。

「もっと食べたい!」ときの対応

お子さまがおかわりを希望された場合、保護者さまのご指示がないからと我慢させるのは苦しいものです。「おかわりを希望された場合に差し上げてよいものはありますか?」と、普段の食事量をヒアリングする際に聞いてみると、安心して保育に専念できますね。

シッターの食事ルールも確認しておきましょう

おにぎりなど食べやすいものを持参し、ゴミは持ち帰ります。お子さまのお休み中や、落ち着いている時間などに食事をとります。お子さまのアレルギーも鑑み、持参する食材には、お子さまのアレルギー食材が入っていないように注意してください。

長時間保育などで保育中に食事をとる場合は、以下のように事前にお伝えしておきましょう。

例)「〇〇さんの午睡中に、持参した昼食をとらせていただいてもよろしいでしょうか。また、状況に応じてお手洗い(トイレ)をお借りいたします。」

まとめ

今月は食事介助の注意点を窒息に絞ってお届けしました。食欲の秋を目前にひかえ、食事が楽しくなる時期です。お子さまに安全で楽しい食事時間を提供していきましょう!

👇食事介助NG事例もこのタイミングで再確認👇

参照▼

日本小児科学会:〜食品による窒息 子どもを守るためにできること〜

消費者庁:食品による子どもの窒息・誤嚥(ごえん)事故に注意!

![[ポピンズシッター]poppins sitter](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/production-penguin-web-assets/assets/top_v1_2/logo_smartsitter-e883a774646de00d9dc586599b6c6aea6e96fa1327ab8745010f386c4e0fa6d4.png)